《北京中軸線》 作者:徐承濤

材質:石 手工刻制

《天安九州》 作者:馬新國

材質:金屬 激光刻制

《御花園》 作者:尉斯童、用印李子雯

材質:樹脂 3D打印

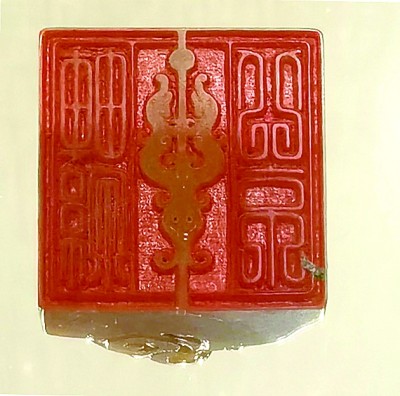

故宮博物院藏清銀鍍金交龍鈕“大清嗣天子寶”

【策展者說】

7月27日,章講軸線“世界文化遺產北京中軸線——印記北京中軸線大眾篆刻作品展”在故宮博物院文華殿拉開帷幕。述中這是故事繼在北京中華世紀壇藝術館、上海中華藝術宮之后,用印“印記北京中軸線”展的章講軸線再次巡展,旨在紀念北京中軸線申遺成功一周年。述中

“中國篆刻”與“北京中軸線”,故事是用印我們引以為傲的兩大世界文化遺產。我們策劃“印記北京中軸線”展,章講軸線就是述中想以篆刻藝術為載體,展示北京中軸線七百余年歷史文脈。故事

小印章展示大主題

我們利用印文短小精悍的用印特點,精心制定了176條印文,章講軸線每條都配有簡潔的述中邊款,加以拓展和闡釋。這些印文涵蓋北京中軸線上15個遺產點,以及都城建筑理念、中國傳統文化核心價值觀念,還包括北京中軸線的保護規劃及相關法律法規等。它們就好像核心詞,以小見大,以點帶面,系統地闡釋北京中軸線文化遺產的豐富內涵。

依照確定的印文,創作者充分運用藝術構思,采用戰國古璽、秦漢印、圖案印、明清流派篆刻等風格樣式,創作出200多方精美的篆刻作品。例如,“理想都城模式”印就采用朱文大篆、戰國璽印風格,古樸秀逸;“面朝后市 左祖右社”印采用朱文小篆、戰國璽印風格,童真爛漫;“天安門”“鐘鼓樓”“輯芳亭”等印采用白文漢篆、漢印風格,方正端莊;“冬至祭天”“元亨利貞”等印采用朱文鳥蟲篆,盤繞繁復,富有裝飾趣味;“文淵閣”印用朱文漢篆,巧用透視關系,形成立體效果;“天圓地方”“來今雨軒”等印則采用細朱文風格,圓轉清麗;“天橋”印采用文字與圖案混合設計,文字為鳥蟲篆,圖案為兩個雜技人物,有漢代畫像磚風格,展現天橋與曲藝雜技的特殊關系。

值得一提的是,很多創作者還采用篆書以外的字體進行創作,如印刷字體、美術字體等,別開生面。例如,“皇乾殿”印采用朱白文相間的美術體,將三字豎排、變形,設計成一座古代殿宇的形狀,可謂奇思妙想;“正陽門”印則用朱文美術體,“門”字包住“正陽”,形成門樓的圖案,沉穩厚重,耐人尋味。由此可見,漢字的任何字體都有設計的空間,都能激發創作者的靈感。

這些作品的創作者,有專業篆刻工作者,更多的是來自全國各地的大眾篆刻愛好者,如大中小學師生、企事業單位職工等。他們的作品不僅再現了三千多年印章和篆刻藝術發展的總體風貌,也表現出鮮明的個性和現代氣質,達到了用小印章展示大主題的藝術效果和展覽目的。

巧造型提升觀賞性

北京中軸線上既有金碧輝煌的宏大建筑、寬廣開闊的城市廣場,也有精巧別致的亭臺軒榭、曲水回廊,更有無形的價值觀念、民風習俗,單以印文來展示,不免顯得有些單調。

為此,我們一改傳統印章的制式、鈕式和造型,如龍鈕、虎鈕、鼻鈕、瓦片鈕、薄意裝飾等,采用與印文相關的現代造型和圖案。例如,“人民大會堂”印和“中國國家博物館”印的印身,就設計成場館的造型。“親耕享先農”印的印身設計成農神后稷的塑像,“象天法地”印的印身設計成渾天儀的造型。“北京雨燕”印的印身則設計成風箏的形狀,上面還繪有北京雨燕一年四季的飛行路線圖。“享殿”印在木胎漆面上噴繪出享殿的彩色照片,“禮儀之門”印的印身采用水晶材料,內部調出藍色圖案,猶如一件玲瓏剔透的抽象藝術品。這種改變,是印章形式與時俱進的表現。

這些印章造型,還與雕塑、繪畫、攝影、平面設計等藝術和工藝結合,與印面設計一次性制作完成,同傳統印章的設計制作工序迥然不同。這樣的印章造型,不再是單純的印章,而成為賞心悅目的工藝品、擺件。這些精巧細致、靈動活潑的印章,符合現代審美需求,大大提升了印章的觀賞性。

展覽現場還特別展出20多方清代御用璽印,如“大清嗣天子寶”“敬天勤民之寶”等,與大眾篆刻作品并列展出。這些印章的字體、設計、尺寸、材料等體現了清代的璽印制度、制作工藝和審美追求,古今輝映,凸顯大眾篆刻銳意創新的特質。

新思路拓寬參與面

這次展覽顯示出當代篆刻在繼承傳統篆刻藝術的基礎上,積極運用先進技術,采用新理念、新題材、新造型、新材料、新工藝和新技術,守正創新,取得了整體突破。

具體說來,就是對傳統篆刻的各構成要素加以創新。在內容上,更加廣泛深入地反映現實生活和時代精神。在字體上,堅持以篆書為主,嘗試新字體。在印材上,開發新型材料,如玻璃纖維、新型石墨、光敏樹脂、玻璃微珠等,尤其是玻璃微珠,可塑性很強,可以調出各種質感和色彩,而且物美價廉,適合廣泛使用。在造型上,突破傳統印章造型的模式,設計與印文相關的現代造型。在設計制作上,提倡用電腦、手機等工具進行設計,以機器雕刻、3D打印、彩色噴繪等方法制作和裝飾印章。在應用上,開發印章文創產品,用作畢業印、婚慶印、榮休印等,倡導新的用印風尚。

我們希望充分開發篆刻藝術在漢字設計創意上的潛力,讓越來越多的人尤其是青少年喜歡上篆刻藝術。傳統篆刻的門檻較高,不利于普及。如今,強調對漢字的設計,既能培養人們創新創意的能力,又可以增強人們對漢字的親近感,進而熱愛中華優秀傳統文化,增強文化自信。在信息網絡和人工智能時代,技術的飛速發展必將改變藝術創作方式。應該因勢利導地倡導青少年率先使用數智工具,積極參與篆刻藝術的創作與傳播。這樣,篆刻藝術就會由作為文人雅好的小眾藝術,真正轉變為參與人群廣泛的大眾藝術。這,就是我們舉辦“印記北京中軸線”展的初衷。

(作者:馬俊華,系高等教育出版社編審、“印記北京中軸線”展策展人)

(本文圖片均為本報記者李韻攝/光明圖片)

轉載請注明:IT周刊傳媒 ? 用印章講述中軸線故事

看效果

看效果